#町あるき

院内 院内石石切場跡

暑い暑い夏が終わったと思ったら急に冷え込んで、最低気温が一桁まで下がる日も増えた。

10月中旬、山の上の方はもう色付いてきた様だけど、僕らが暮らす標高の木々の葉は夏の暑さに焼けてしまったよう。

岩崎の周辺でも、きれいに色づかないうちに葉を落としてしまう木々が多く見える。

秋田県南部は大きな盆地となっていて、最終的には一級河川である雄物川から、日本海へと注ぐ。

岩崎の集落は、南以外の方角を3本の川に囲まれたような形になっている。

昨年の冬は成瀬川を遡上して除雪の現場を見せてもらったのだけど、今回は雄物川を少し遡って雄勝(おがち)地域を訪れた。

雄勝は正確には、横堀や院内を中心にした旧雄勝町地域。雄勝郡 となると、湯沢・羽後・東成瀬を包括する市町村組合を指す。

雄勝という地名は、アイヌ語に由来する地名という説が有力らしい。

オカイチ(我らの住居)とか、川や小屋を意味する言葉に端を発するとか。ちなみに宮城県石巻市にも雄勝という地名がある。蝦夷から下ってきた人と、奈良から上がってきた人らが共同で暮らしていたんだろうか。

栗駒山、神室山を南に抱えて、その向こうには宮城県と山形県。湯沢市側だけでも小安温泉郷、大湯温泉、秋ノ宮温泉郷に泥湯温泉、いい温泉があちこちに沸いてるこの辺りには、森と水の豊かな土地に根付いて暮らした人が多く居たんだろう。縄文や弥生時代の土器もたくさん出土している。

今回訪れたのは、院内の石切場。

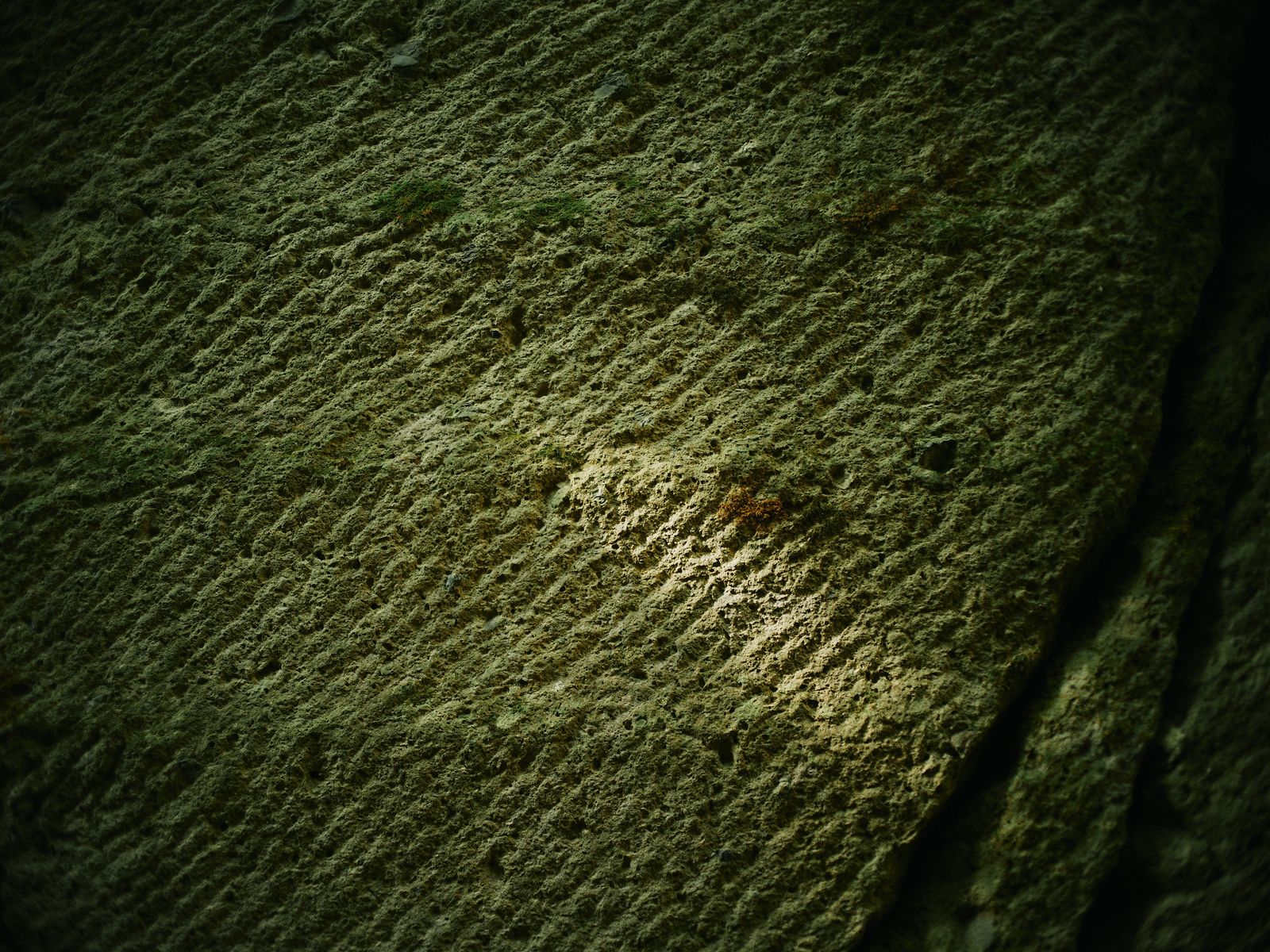

まだセメントみたいな便利なものが無かった頃、橋を建てたり蔵を建てたり堅牢な構造物を作るのに、石はとても重要な材料だった。院内石は凝灰岩(ぎょうかいがん)の一種。適度な軽さと加工のしやすさ、耐火性の高さから好まれて使われたという。

あんな高いところの石をどうやって切り出したんだと思ったんだけど、おそらく元々は木々の下にふつうの斜面があったところを、石を切り出して切り出して、大きな穴ができる程切り出した。運び出すのが大変になって、切通しまで作ったんだろう。

斜めに入った線は手作業特有のタガネ跡らしい。

院内駅近くに並ぶ、院内石を使った構造物ふたつ。

石切場への入り口の目印は、愛宕神社。

火防の神というのが通説だけど、鉱脈に近い場所に多いなんて言う説もあるそう。

神社を左手に桜並木を進んでいくと案内板が見える。

並木に車を停めて歩いてもいいし、奥に進んでも良い。

欄干のない橋と急坂、畦道があるので、運転が不安なら歩いたほうがいいかも。

帰り道に撮ったので、車は出口を向いています。

四国の沈下橋みたいな写真が撮れた。

畦道を進むと広場があって車が停められる。

左手の坂を上れば1枚目の写真の全景が見れて、右奥は切通へと続く細い道。

看板の後ろには野生のホップが実を垂らしていた。

入り口から見るとあまり大きく見えないのだけど、近付くほどに増す迫力。写真だと伝わり切らないほど。

雨じゃなければ、スニーカーでも問題なく歩ける程度ですが、動物には早く気付いてもらって逃げてもらったほうが安全。

音楽とかポッドキャストを流しながら行くと良さそうです。

もう少し奥まで行けば、院内銀山という東洋一の産出量を誇ったとも言われる銀山跡地がある。

銀山の周りはだいぶ栄えていた様だけど、閉山のタイミングでほとんどの建物を取り壊したそうで、今は人々の踏み固めた町の跡と、閉鎖されている坑道入口が残っているだけだそう。

規模は違えど、石を掘り、石炭を掘り、鉱石を掘り、石油を掘り、レアメタルを掘り。僕らの生活の過度とも言える発展は、地中資源に下支えされているものと言えるだろう。

中国で早くも寿命を迎えた電気自動車が棄てられている様子が、話題になった。

便利になって不便になることは勿論無いし、掘って儲かるのは技術の賜物なんだろうけど、大事なものは失くさないようにと思ってしまう。

![○と三[MARU to SAN]](/images/logo_a.png)