#町あるき

水と、命 岩崎水神社 初丑祭

2023年12月9日。湯沢市岩崎では、千歳公園に建つ岩崎水神社にて、初丑祭(はつうしまつり)が行われた。

11月末には信じられない程の雪が降った北東北だったが、この週は一転して10℃以上に上がる日が続き、屋根から落ちる雪解けの水が道路を濡らしていた。

秋田県内でも突出して積雪量が多い、湯沢市・横手市を含む県南地域。

雪は時間をかけて地に染み込み、水分だけでなく酸素やミネラル分が豊富な土をもたらす。

水神社は、八幡神社と同じく千歳公園にある、こぢんまりとした神社。

かつて水害や干ばつに悩まされていた頃、千歳公園の高台に建っていた岩崎城で仕えた家臣らが祈祷を捧げた結果ご利益があったことから建立された。

16世紀中頃には、当時の岩崎城の城主 岩崎道高の娘である能恵姫(のえひめ)が白蛇(龍神)に連れ去られ、水を司る龍の神と共に能恵姫を祀った神社として天正元年(1573年)に再び建立された。

こういう昔話っていろんな機会に聞くけど、どういう体験からこういう記載になるのだろうと思うこの頃。蛇や龍は、雷のことか。神社や地名と鉱脈の関係性も気になる。

岩崎集落では江戸時代から、現在の湯沢市南部に位置し東洋一の銀山とも言われた院内銀山の発展の影響を受け、また水神社のご利益による豊富な水資源の供給のもと、大事な栄養源であった味噌・醤油と、嗜好品の日本酒が多く醸造されるようになった。

昭和中期には、ヤマモ味噌醤油醸造元のすぐそばの酒蔵が、現在の秋田銘醸に買い取られ第二工場として稼働しており、小さい範囲ながらとても活気のある地域であった。

かつては能恵姫の命日である、旧暦の11月 丑の日に行われていた初丑祭。現在は他の行事などとの干渉を避けるため、12月の任意の土曜日に行われている。

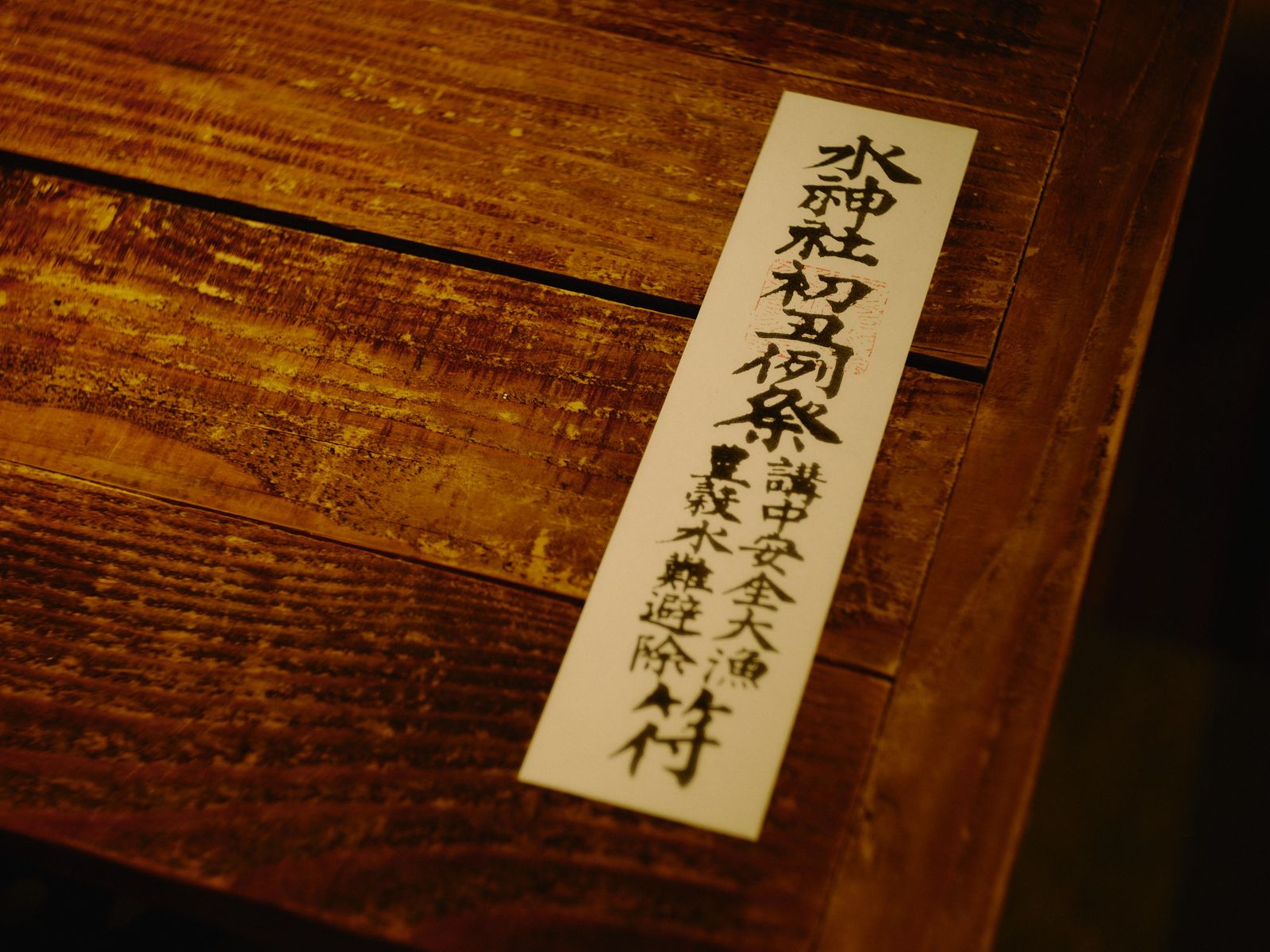

午前中、水神社にて、神主と地域の氏子が集まり、祈祷を受ける。

午後になると、町内の男衆がえびすだら(えびす俵)を担ぎ、法螺貝を吹き、初穂料と引き換えに祈祷を受けた御札と餅を、各家々に納めて周る。えびすだらは縁起物なので、基本的に玄関まで入る。

男らは家々で酒や漬物、おつまみのお振舞いを受ける。

えびすだらは、全ての町内で作っている訳ではなくて、今はもう道具や作り手が居なくなってしまった町内もあるそう。藁の準備や藁綯い技術の継承など、一言で言ってしまえば”よいでない”(容易でない)から、仕方ないのだと思う。

自前で用意できなかった町内は隣県から購入したりして用意する。

今回随行した栄町は自前で用意したそうだが、「神がかったやづなば売らいねぇな(神様に奉納したものはもったいなくて売れないね)」と言っていた。

お振舞いを受けた男らは一度町内会館に戻り着替えると、水神社に向かう。

今年はまだ良かったものの、大雪や吹雪の中でも変わらずこの格好。お振舞いの日本酒をしこたま頂いて、かんかんに暖まってから出陣。

5町内それぞれが境内に上がり、えびすだらの奉納を行う。

現在は5町内が奉納を行うが、かつては水神社に人が上がりきらないくらいの人数が参加したという。

私の友人も含め、町外からの参加者も受け入れているので、ご興味有る方はぜひご参加を。

取り次ぎますので、こちらにご連絡を。https://www.instagram.com/otanphotography/

水、米、初穂、酒、えびす俵。

国内外から流れ込む、有り余る量の輸入食材がなかった頃。平安京にも江戸にも、岩崎の集落にも、まず必要だったのは、水と穀物だったと思う。

水をもたらした神様のお社にふんどし男が集まって、立派に飾った俵を押し込む。

僕たちの、喜びが伝わるように。

![○と三[MARU to SAN]](/images/logo_a.png)